Глава 5. Переменные звезды в звездных скоплениях

Звезды, подобно людям

Сами себя сжигают,

Вспыхивают и гаснут,

Рождаются, умирают...

5.1 Переменные звезды в рассеянных скоплениях

По-видимому, первой переменной звездой, находящейся в рассеянном звездном скоплении и привлекшей к себе внимание астрономов, была η Киля, изменения блеска которой наблюдались, в частности, Д. Гершелем (1847) в 1836-38 гг. Эта звезда (относящаяся теперь к переменным тина S Золотой Рыбы) расположена в туманности, носящей ее имя, с, которой также ассоциированы очень молодые скопления Тr 16 и Тr 14, упоминавшиеся нами в § 3.15.

Первой сводкой данных о переменных звездах в рассеянных скоплениях является статья Хоффмейстера (1920) "Переменные звезды в звездных скоплениях". В этой статье наряду с некоторыми шаровыми скоплениями, содержащими переменные звезды, указано несколько рассеянных скоплений и диффузных туманностей, могущих содержать подобные объекты, в частности, скопления χ и h Персея, NGC 2632 (Ясли), NGC 2682 (М 67), NGC 7023 и туманность в области η Киля.

Природа Т-ассоциаций - скоплений неправильных переменных звезд преимущественно низкой светимости в диффузных туманностях, о которых мы уже говорили в § 1.5, долго оставалась неясной, а их связь с рассеянными скоплениями не замечалась, поскольку Т-ассоциации не выделяются на обычных снимках, как выделяются обычные рассеянные скопления. Лишь в 1931 г. Трюмплер (1931) открыл на снимках, полученных в инфракрасных лучах, рассеянное звездное скопление вокруг Трапеции Ориона, к которой концентрируется также большое число карликовых неправильных переменных, называемых орионо-выми переменными. Позже это открытие независимо повторили Бааде и Минковский (1937). В сущности, это был первый случай установления факта наличия в рассеянном звездном скоплении значительного числа переменных звезд.

В 1925 г. Дойг (1925) обратил внимание на то, что Т Ser (переменная типа Миры Кита) расположена в 15' от центра рассеянного скопления NGC 6633, диаметр которого он считал равным 35', а цефеида U Sgr - близ центра скопления М25 (IC 4725). Предположив, что эти звезды относятся к соответствующим скоплениям, Дойг использовал их для проверки значений параллаксов скоплений, полученных им по ярким звездам постоянного блеска. При этом абсолютная величина U Sgr была принята в соответствии с зависимостью период - светимость для цефеид, установленной Шепли, а абсолютная величина Т Ser - 0m,0 в максимуме блеска. В обоих случаях Дойг пришел к выводу о возможности подтверждения параллаксов упомянутых скоплений параллаксами этих переменных.

В монографии "Звездные скопления" Шепли (1930) приходит к выводу, что с рассеянными скоплениями ассоциировано очень мало переменных звезд, причем, наверное, ни одна из них не является в действительности членом какого-либо скопления. В частности, Шепли высказал сомнение в принадлежности Т Ser к NGC 6633, указав, что по абсолютной величине эта звезда, вероятно, на 2m ярче, чем считал Дойг. Действительно, при небольшом числе переменных звезд, встречающихся обычно в рассеянных скоплениях, очень трудно отделить их от переменных звезд поля, случайно проектирующихся на эти системы. Таких звезд поля может быть немало, поскольку рассеянные скопления, как правило, наблюдаются на богатом фоне Млечного Пути.

Миллер (1931) предпринял специальные поиски переменных звезд в 12 типичных рассеянных скоплениях. Заподозрив в переменности только две звезды в М 35 и одну в NGC 6067, Миллер пришел к выводу, что в рассмотренных им скоплениях нет переменных звезд, меняющих свой блеск в пределах, достаточных для обнаружения позитивно-негативным методом. В статье, написанной после этого, Шепли (1933) вновь отметил, что "несмотря на тщательные поиски, известно мало переменных звезд, принадлежащих к галактическим скоплениям; тип тех из них, которые предположительно причисляются к таким системам, неизвестен, и, вероятно, они относятся к окружающему эти скопления звездному полю".

Следует подчеркнуть, что в 30-х годах особое внимание уделялось поискам в рассеянных скоплениях периодических переменных звезд таких типов, которые можно было бы использовать для определения расстояний до этих систем, а именно, цефеид и затменных переменных (в последнем случае предполагалось использование гипотетических параллаксов). Так, например, Оостерхоф (1933) полагал, что хотя некоторые красные звезды, принадлежащие рассеянным скоплениям, возможно, показывают неправильные изменения блеска, они по представляют особого интереса. В своей статье о двух новых переменных (названных впоследствии (GV Carг и AI Cru), вероятно, являющихся членами скоплений NGC 3532 и NGC 4103, он придавал особое значение тому факту, что обе открытые им звезды относятся к типу Алголя. Лудендорф (1936) в специальной статье о переменных звездах посвящает переменным звездам в рассеянных скоплениях лишь несколько строк, выражая сомнение в принадлежности отдельных переменных (в том числе и найденных Оостерхофом) к этим системам.

На протяжении двух последующих десятилетий представление об отсутствии переменных звезд в рассеянных скоплениях получило весьма широкое распространение. Автор сам был свидетелем того, как в начале 50-х гг. в процессе составления каталога звезд, заподозренных в переменности блеска, выдающиеся исследователи переменных звезд Б. В. Кукаркин и П. П. Паренаго без колебаний относили звезду к категории необоснованно заподозренных переменных (подлежащих включению во вторую часть каталога), если звезда являлась членом какого-нибудь рассеянного скопления. Между тем именно в конце 30-х - начале 40-х годов появилось немало конкретных свидетельств в пользу противоположного мнения.

В 1936 г. Крюйтбош и Херцшпрунг (1936) отметили, что цефеида S Nor расположена в скоплении, членом которого она, вероятно, является.

Колдер (1937) в результате систематических фотоэлектрических наблюдений 25 звезд скопления Плеяды, проводившихся с 1934 по 1937 г., обнаружил неправильные изменения блеска Плейоны. В том же году в Яслях была открыта переменная типа W UMa, получившая название ТХ Сnс. По данным Хаффнера (1937), собственное движение, лучевая скорость и положение на диаграмме величина - показатель цвета свидетельствовали о принадлежности этой звезды к скоплению.

В 1943 г. Байделман (1943) обратил внимание на связь значительного количества неправильных и полуправильных красных сверхгигантов с двойным рассеянным скоплением χ и h Персея.

В 1955 г. Ирвин (1955) при поисках далеких спутников цефеид вновь обнаружил, что цефеида S Nor находится в центре рассеянного скопления NGC 6087, а цефеида U Sgr - близ центра скопления М 25. Конечно, эти факты были известны многим астрономам, наблюдавшим ранее эти цефеиды (см. выше), но сообщение Ирвина появилось как нельзя более кстати, - в эпоху, когда пересматривался вопрос о нуль-пункте зависимости период -светимость для цефеид и стало ясно, что принадлежность цефеид к скоплениям могла способствовать решению не только этого вопроса, но и вопросов, связанных с возрастом и эволюцией цефеид.

Ван ден Берг (1957а) и Крафт (1957), немедленно откликнувшиеся на сообщение Ирвина, обнаружили 17 цефеид, могущих быть членами рассеянных скоплений. Ван ден Берг даже нашел на картах Паломарского атласа неба новые ранее неизвестные скопления вокруг нескольких цефеид. Кооперированные спектральные и фотоэлектрические наблюдения четырех скоплений и содержащихся в них цефеид, выполненные Фистом (1957), Уоллерстей-ном (1957), Крафтом (1958), Ирвином (1958), Арпом (1958б) и Сэндиджем (1958а; 1960), доказали несомненную принадлежность цефеид S Nor, U Sgr, EV Sct и CF Cas к скоплениям NGC 6087, M 25, NGC 6664 и NGC 7790 соответственно и позволили уточнить нуль-пункт зависимости период - светимость для цефеид (Ирвин, 1960).

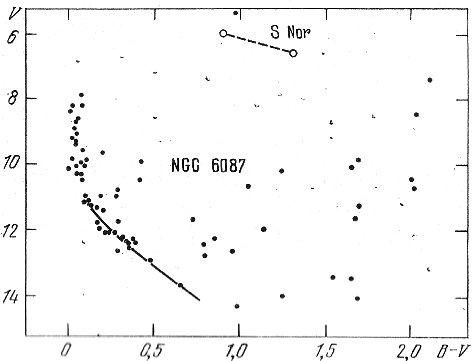

На рис. 66 (Ирвин, 1958) показано положение S Nor на диаграмме V, В - V звезд скопления NGC 6087. Цефеиды, как правило, являются ярчайшими членами скоплений - бывшими В-звездами. На множестве последующих работ, посвященных изучению цефеид в рассеянных скоплениях, мы не можем останавливаться.

Рис. 66. Положение цефеиды S Nor па диаграмме V, В - V звезд скопления NGC 6087, членом которого она является (Ирвин, 1958).

В 1956 г. Холопов (1958) рассмотрел статистически в общем виде проблему связи между переменными звездами и рассеянными скоплениями. Из 334 скоплений, содержащихся в каталоге Трюмплера (1930а), в статистику были включены 323 объекта. Значения радиусов скоплений, для однородности, были приняты по Трюмплеру. Из первого издания "Общего каталога переменных звезд" Кукаркина и Паренаго (1948) и "Каталога звезд, заподозренных в переменности" Кукаркина и др. (1951) были выбраны все переменные и заподозренные в переменности блеска звезды, расположенные в районе каждого скопления в круге с радиусом, равным удвоенному радиусу скопления (вернее, его ядра). В районах 80 скоплений оказалось 217 переменных и заподозренных в переменности звезд.

Приведем все скопления к одному радиусу, приняв радиус каждого из них равным 2. В каждом конкретном скоплении мы видим расположение лишь одной-двух переменных. Совмещая центры скоплений, приведенных к одному радиусу, можно получить картину распределения переменных данного типа по отношению к одному сводному рассеянному скоплению, олицетворяющему всю совокупность рассматриваемых скоплений. Если переменные данного типа не встречаются в ядрах рассеянных скоплений, то можно ожидать, что распределение их в круге с радиусом, равным 4, будет равномерным. Если же они реально встречаются в ядрах хотя бы некоторых скоплений, то обнаружится их концентрация к центру сводного скопления.

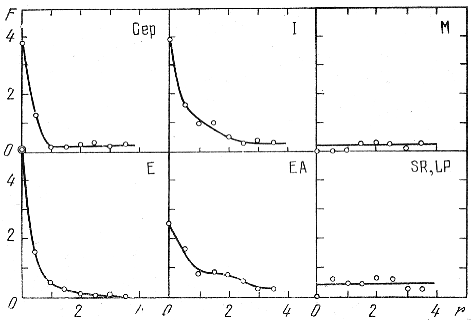

Рис. 67. Кривые изменения видимой плотности F(r) переменных звезд разных типов (Сер - цефеиды, Е - затменные, ЕА - затменные

типа Алголя, М - переменные типа Миры Кита, SR - полуправильные, LP - долгопериодические, I - неправильные) с изменением расстояния r от центра сводного скопления.

На рис. 67 приведены полученные таким образом кривые распределения видимой плотности F(r) переменных звезд разных типов по отношению к центру сводного скопления. Рисунок показывает, что долгопериодические, полуправильные и переменные типа Миры Кита, по-видимому, не встречаются в рассеянных скоплениях. Заметную концентрацию к центру сводного скопления показывают неправильные, затменные переменные и цефеиды.

Явление концентрации затменных переменных к центрам рассеянных скоплений не удивительно. Поскольку в рассеянных скоплениях содержится значительное число спектрально-двойных систем, часть последних может наблюдаться в виде затменно-двойных переменных. Не удивительна также концентрация неправильных переменных, среди которых могут быть и красные сверхгиганты, подобные наблюдаемым в скоплении χ и h Персея, и неправильные Ве-звезды верхнего конца главной последовательности типа γ Кассиопеи, подобные Плейоне. К явлению концентрации цефеид, в свете рассмотренных выше работ Ирвина и других авторов, также нельзя уже относиться с тем недоверием, с каким оно было встречено в свое время.

В близких к Солнцу скоплениях были обнаружены также переменные типа α Гончих Псов (магнитно-переменные звезды класса Ар). Кроме того, к середине 50-х годов было уже совершенно ясно, что очень молодые рассеянные скопления, содержащие звезды спектральных классов О - В и ассоциированные с диффузными туманностями, как правило, содержат также большое число орионовых переменных звезд. Таковы скопление Трапеции в системе Меча Ориона (Паренаго, 1954б) и скопление NGC 2264 (Уокер, 1956).

В 1953 г. Аро и Морганом (1953) были открыты вспыхивающие переменные в туманности Ориона. Вскоре начались систематические поиски этих переменных в этом районе (Аро, 1954; 1968). Тогда же Розино и др. (1957) обнаружили вспыхивающие переменные в скоплении NGC 2264.

Любопытна история обнаружения и исследования затменных типа W UMa в старых рассеянных скоплениях М 67 и NGC 188. Курочкин (1960), открывший две новые переменные в скоплении М 67, вначале отнес их к типу RR Лиры. Хоффмейстер (1964), обнаруживший четыре короткопериодические переменные в скоплении NGC 188, также отнес их к типу RR Лиры. По-видимому, немалую роль при проведении этой классификации сыграло знание того, что подавляющее число переменных, обнаруживаемых в столь же старых шаровых скоплениях, оказывается переменными типа RR Лиры (см. § 5.2). Но тогда же Ефремов и др. (1964) показали, что упомянутые выше новые переменные в М 67 и NGC 188 могут быть только переменными типа W UMa, что и было подтверждено в последующих работах Курочкина (1965), Холопова и Шарова (1971). Компоненты этих переменных на диаграмме MV, В - V располагаются в районе главной последовательности скопления.

В 1958 г. Джонсон и Митчел (1958) обнаружили вспыхивающую переменную типа UV Кита среди слабых членов скопления Плеяды. Это замечательное открытие стимулировало выполнение цикла работ Аро (1968), посвященных поискам вспыхивающих переменных в ближайших к Солнцу рассеянных скоплениях. Длительные систематические поиски вспыхивающих переменных в Плеядах, проводившиеся в Мексике, а также на Бюраканской, Будапештской и других обсерваториях (см., например, Амбарцумян и др., 1970), уже к концу 1972 г. привели к обнаружению 325 вспыхивающих переменных в районе Плеяд, 260 ил которых являлись членами скопления. Все они слабее 6m,6 визуальной абсолютной величины (спектральные классы - К3 V и более поздние). Вспыхивающие переменные были обнаружены также в более старом скоплении - Гиадах, где они по абсолютной величине слабее 10m,0.

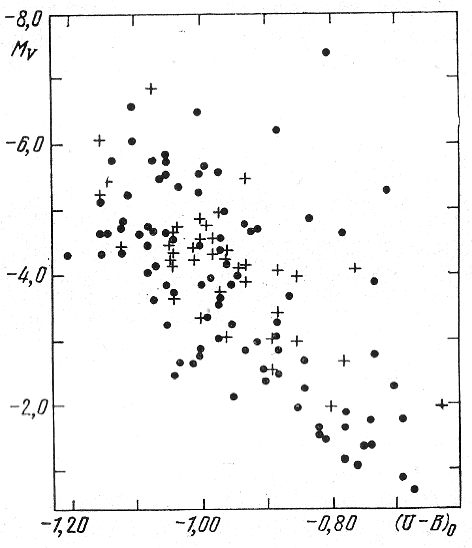

В 1966 г. Хилл (1967) обнаружил значительное число пульсирующих переменных типа β Цефея среди ярких звезд спектральных классов O9,5 - В3 V-I, входящих в состав пяти ОВ-ассоциаций и рассеянных скоплений NGC 1502 и NGC 2169. О том, что эти переменные с периодами от 0d,12 до 0d,45 и амплитудами изменения блеска, не превышающими 0m,1, встречаются в ОВ-ассоциациях, было известно еще в 1955 г. На диаграмме Херцшпрунга - Рессела они располагаются среди звезд постоянного блеска тех же спектральных классов. На рис. 68 (Хилл, 1967) показана сводная диаграмма MV, (В - V)0 звезд скоплений и ассоциаций, содержащих переменные типа β Цефея, отмеченные крестиками. Переменные типа β Цефея в скоплении NGC 4755 (&kappa Cru) исследовал недавно Джакате (1978), а в скоплении NGC 3293 - Балона (1977).

В 1968 г. Брегер и Санвал (1968) обнаружили переменную типа δ Щита (HR 4684) в рассеянном скоплении Волосы Вероники. После этого значительное число пульсирующих переменных этого типа (спектральных классов A2 V - F0 V с периодами от 0d,02 до 0d,30 и амплитудами от 0m,01 до 0m,8) было открыто и исследовано Брегером (1970; 1972 а, б, в) среди А-F звезд Плеяд, Гиад, скопления Ясли и NGC 2264.

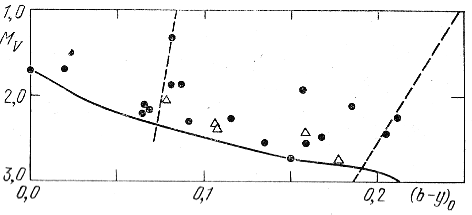

На рис. 69 (Брегер, 1972б) показано положение переменных типа δ Set (белые треугольники) на диаграмме MV, (b - y)0 звезд скопления Плеяды. Прерывистые прямые обрисовывают границы полосы нестабильности на этой диаграмме (А2 V- F0 V). Таким образом, полоса нестабильности простирается от области сверхгигантов, содержащей цефеиды, почти до начальной главной последовательности, изображенной на рис. 69 сплошной линией. 33% членов Плеяд в этой полосе оказываются пульсирующими переменными типа δ Шита.

Рис. 68. Сводная диаграмма MV, (В - V)0 звезд скоплений и ассоциаций, содержащих отмеченные крестиками переменные типа β Сер (Хилл, 1967).

В статье Брегера (1970) приводится аналогичный рисунок, показывающий положение на диаграмме MV, (b - y)0 (в той же полосе нестабильности) переменных типа δ Щита, являющихся уже заметно проэволюционировавшими членами более старых скоплений Гиады и Ясли. В Яслях 40% членов, находящихся в полосе нестабильности, относятся к этому типу. Брегер (1972в) считает, что увеличение процента переменных типа δ Sct в этом случае, возможно, объясняется большим содержанием гелия в Гиадах и Яслях по сравнению с Плеядами и обусловленной этим большей эффективностью действия механизма пульсаций в зоне двукратной ионизации гелия.

Рис. 69. Положение переменных типа δ Sct (белые треугольники) на диаграмме MV, (b - у)0 звезд скопления Плеяды (Брегер 1972б).

В скоплениях, все яркие члены которых в процессе эволюции уже вышли из полосы нестабильности (например, NGC 752), нет и переменных типа δ Щита. Наличие звезд главной последовательности постоянного блеска в полосе нестабильности Брегер объясняет тем, что многие из них могут иметь крайне малые, практически незаметные амплитуды изменения блеска (порядка тысячных долей звездной величины), в связи с возможным влиянием различий в скорости вращения и металличности на феномен пульсаций. Дело в том, что в области, занятой переменными типа δ Щита, и вне ее находятся и "металлические" звезды спектральных классов Am. Ни одна из них не показывает изменений блеска, присущих переменным типа δ Щита.

Таким образом, к настоящему времени в рассеянных скоплениях установлено наличие переменных звезд разных типов (как затменных, так и физических), встречающихся почти на всем протяжении главной последовательности, образуемой членами этих систем, - неправильных переменных спектральных классов Be типа γ Кассиопеи (например, Плейона), пульсирующих переменных типа β Цефея и δ Щита, вращающихся переменных с магнитным полем спектральных классов Ар - типа α Гончих Псов, вспыхивающих переменных типа UV Кита, а также неправильных красных сверхгигантов, звезд ранних спектральных классов высокой светимости типа S Золотой Рыбы (η Киля) и цефеид. В самых молодых скоплениях содержатся орионовы и вспыхивающие переменные, расположенные в районе главной последовательности и области субгигантов.

Недавно появились сообщения об обнаружении остатков сверхновых, ассоциированных с несколькими рассеянными скоплениями, в частности, с Тr 21 (Кумар, 1977) и с NGC 559 (Паульс, 1977).

Типы физических переменных, наблюдаемых в каждом конкретном рассеянном скоплении, очевидно, зависят от его возраста.

<< 4.5 О природе кинематических звездных групп | Оглавление | 5.2 Переменные звезды в шаровых скоплениях >>

|

Публикации с ключевыми словами:

звезды - Скопление

Публикации со словами: звезды - Скопление | |

См. также:

Все публикации на ту же тему >> | |