7.3 Подсистема рассеянных скоплений и спиральная структура Галактики

Сильная галактическая концентрация рассеянных скоплений, как мы уже знаем, была подмечена очень давно. Пространственное распределение 334 рассеянных скоплений было изучено в 1930 г. Трюмплером (1930а). Трюмплер заключил, что система рассеянных скоплений имеет форму слегка эллиптичного диска толщиной около 1000 парсек и диаметром около 10 000 парсек. Солнце расположено почти в центре диска. Трюмплер отметил, что этот диск наклонен к плоскости Млечного Пути под углом 2°; ,3, а также, что в нем заметна концентрация скоплений к центру системы.

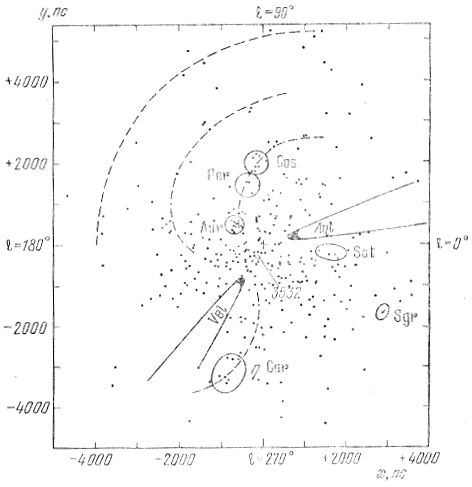

Трюмплер выделил также группы скоплений, связанные, по его мнению, с облаками Млечного Пути. Шесть из этих групп очерчены на рис. 111, взятом из работы Трюмплера и показывающем расположение изученных им скоплений в проекции на галактическую плоскость. Положение Солнца отмечено крестиком.

В работе Трюмплера была сделана одна из первых попыток выявить и проследить спиральную структуру Млечного Пути с помощью рассеянных скоплений. На рис. 111 прерывистыми линиями довольно смело намечены эти гипотетические ветви. Трюмплер считал, что группы скоплений, связанных с облаками Млечного Пути, лежат в спиральных ветвях. Скопления в данном случае нужны были ему только для определения расстояний до этих облаков.

Трюмплер думал, что его список скоплений практически полон. Поскольку он принял гипотезу, согласно которой пространственное распределение рассеянных скоплений сходно с пространственным распределением звезд Млечного Пути, он заключил, что рис. 111 представляет общие очертания системы Млечного Пути. Таким образом Трюмплер вернулся к вселенной Каптейна, к воззрениям 20-х гг., которые уже были опровергнуты работами Шепли посвященными изучению системы шаровых скоплений и исследованиями галактического вращения Поскольку большинство спиральных туманностей имеет заметное центральное ядро, которое в случае Туманности Андромеды звездообразно, Трюмплер решил, что роль ядра нашей системы может играть богатое рассеянное скопление NGC 3532. Напомним, что в середине прошлого века Мэдлер (1846) отводил эту роль Плеядам.

Рис. 111. Распределение рассеянных скоплений в проекции на галактическую плоскость (Трюмплер, 1930а).

Трюмплер признавал, правда, что распределение скоплений на рис. 111 едва ли показывает признаки спиральной структуры, но объяснял это ошибками в определении расстояний до отдельных объектов. Он считал что его расстояния верны с точностью до 10-12%. Этого было бы достаточно для вуалирования спиральной структуры Мы знаем теперь, что одно неумение учитывать различия в покровном эффекте у звезд рассеянных скоплений может обусловить ошибки в расстояниях, достигающие 10-20% . Но кто из наблюдателей не переоценивал точности своих наблюдений и мог оценить степень достоверности гипотез, лежащих в основе используемых им методов, и влияние неизвестных факторов на правильность его заключений?

Чтобы ответить на возражения Шепли и других противников вселенной Каптейна, Трюмплеру требовалось объяснить эксцентричность расположения Солнца относительно системы шаровых скоплений, асимметрию в распределении слабых звезд, отмеченную Сирсом, и результаты определений галактического вращения. Асимметрию в распределении слабых звезд Трюмплер отнес па счет местной неоднородности, принятие выводов теории галактического вращения считал преждевременным, а сами выводы - нуждающимися в проверке. Наконец, Трюмплер был убежден в том, что в направлении созвездия Стрельца (центра системы шаровых скоплений) система рассеянных скоплений не простирается на большие расстояния. Эта ошибка была обусловлена недооценкой роли межзвездного поглощения света, окружающего нас со всех сторон в галактической плоскости. Человек, который первым сумел учесть поглощение света, не поверил в то, что оно так велико на больших расстояниях.

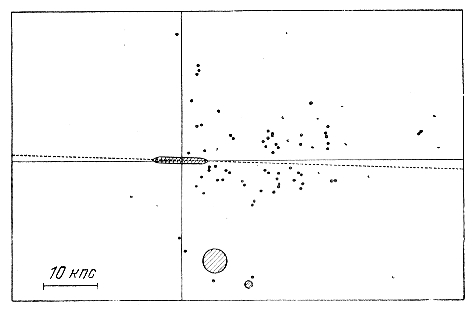

На рис. 112 (Трюмплер, 1930а) показана картина распределения системы рассеянных скоплений (заштрихована полоска), шаровых скоплений (точки) и Магеллановых Облаков (заштрихованные кружки) в проекции на плоскость, перпендикулярную к галактической и проходящую через галактические полюса и центр системы шаровых скоплений по определению Шепли. Шаровые скопления нанесены по данным Шепли. Пунктиром намечена линия пересечения плоскости концентрации системы рассеянных скоплений с плоскостью чертежа.

Возражая против принадлежности шаровых скоплений к Галактике - к Млечному Пути, к системе рассеянных скоплений, Трюмплер писал: "В то время как система шаровых скоплений кажется почти сферической по форме, нет никаких сомнений в том, что система Млечного Пути сильно сплюснута". Мы видим, что идея о сосуществовании в одной и той же галактике различных подсистем не являлась столь очевидной в 30-е годы, как сейчас, и даже такие выдающиеся астрономы как Трюмплер использовали факты, подтверждающие эту идею, для опровержения ее, для опровержения представления о связи систем рассеянных и шаровых скоплений в рамках единой Галактики.

Рис. 112. Расположение системы рассеянных скоплений (вытянутая заштрихованная область), шаровых скоплений (точки) и Магеллановых Облаков (заштрихованные кружки) в проекции на плоскость, перпендикулярную к галактической и проходящую через Солнце и центр системы шаровых скоплений (Трюмплер,

1930а).

Лишь в 1933 г. Боттлингер (1933) ввел понятие о трех подсистемах объектов в Галактике, различающихся по их пространственному распределению: к подсистеме I (плоской) он, в частности, отнес большинство рассеянных скоплений, к подсистеме III (сферической) - шаровые скопления.

В 1930 г. Трюмплер утверждал, что шаровые скопления должны называться внегалактическими системами, хотя не исключал возможности того, что они имеют некоторое отношение к Галактике, образуя вместе с нею (как системой, очерчиваемой рассеянными скоплениями) и двумя Магеллановыми Облаками скопление объектов, названное им "сверхскоплением". К аналогичному заключению тогда же независимо пришел и Лундмарк (1930).

Эти взгляды, конечно, вскоре после начала учета влияния межзвездного поглощения света на расстояния шаровых скоплений были отвергнуты. То, что по выполнил Трюмплер, сделал, как мы уже говорили, ван де Камп (1933), и все встало на свое место. В конце 30-х годов Трюмплер (1940) сам отказался от своего заблуждения и признал, что известные нам рассеянные скопления занимают лишь небольшую часть объема нашей Галактики.

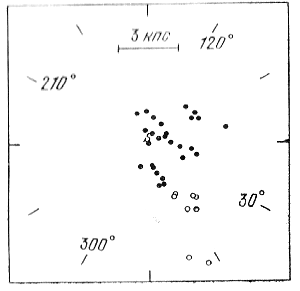

Рис. 113. Отрезки спиральных ветвей в Галактике, выявленные по ОВ-ассоциациям (Морган и др., 1953); S - положение Солнца, светлые кружки - далекие звезды, штрихами отмечены направления галактических долгот.

В 1949 г. система рассеянных скоплений была изучена Бархатовой (1949в; 1950), уточнившей в результате более тщательного учета поглощения света данных о галактической концентрации этих объектов. Если представить изменение их пространственной плотности f с z-координатой формулой

|

|

(7.12) |

где f0 - плотность в галактической плоскости, то полутолщина β однородного слоя с плотностью f0 равна 53 ± 7 пс, что соответствует значению ![]() . Значение

. Значение ![]() оказалось равным 0,11 ± 0,06 на 1 кпс. Полное число рассеянных скоплений в Галактике по оценке Бархатовой (1949в) составляет 22000.

оказалось равным 0,11 ± 0,06 на 1 кпс. Полное число рассеянных скоплений в Галактике по оценке Бархатовой (1949в) составляет 22000.

Попытки обнаружить в пространственном распределении рассеянных скоплений признаки спиральной структуры, делавшаяся неоднократно, начиная с работы Трюмплера (1930а) и кончая работой Джонсона и др. (1961), оставались безуспешными, пока все скопления рассматривались совместно, независимо от наличия в низ горячих звезд ранних спектральных классов.

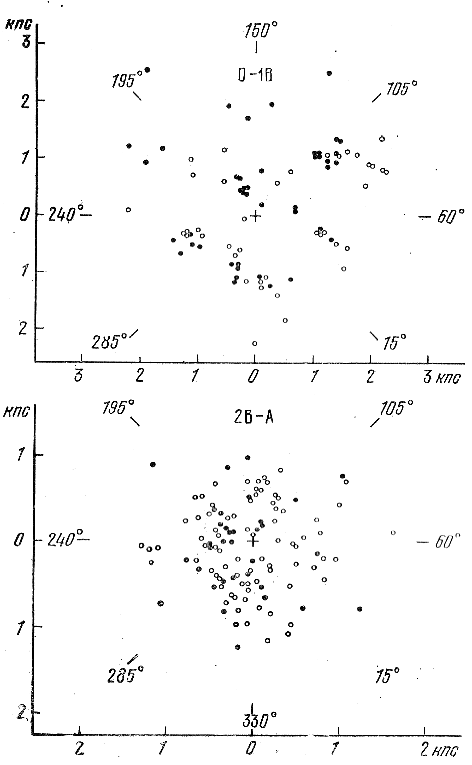

Но еще в 1953 г. Морган и др. (1953) выявили отрезки ветвей но ассоциациям голубых гигантов (рис. 113). Аналогичный результат получил Маркарян (1959), рассмотревший отдельно (рис. 114) распределение скоплений типов О и 1В и скоплений типов 2В и А в его системе классификации (см. § 2.2). Крестиком отмечено положение Солнца. Рис. 114 показывает, что скопления О - 1В очерчивают значительные отрезки трех спиральных ветвей Галактики, чего нельзя сказать о скоплениях типов 2B - A. Таким образом, скопления, содержащие звезды спектральных классов О - В2, локализуются в основном в спиральных ветвях. Скопления, не содержащие звезд О - B2, распределяются почти равномерно в плоскости Галактики, т. е. принадлежат к населению диска.

Рис. 114. Распределение в галактической плоскости скоплений типов О - 1В и 2В - А (Маркарян, 1959).

Через четыре года к тем же выводам пришел Беккер (1963б) рассмотревший зависимость пространственного распределения 156 рассеянных скоплений от их возраста.

Кинематические характеристики рассеянных скоплений сходны с соответствующими характеристиками объектов плоской составляющей Галактики. Рассеянные скопления участвуют в общем дифференциальном галактическом вращении плоской составляющей, двигаясь по почти круговым орбитам близ галактической плоскости (см., например, Бархатова, 1949б). Средняя дисперсия скоростей этих систем близка к ± 14 км/с, (Бархатова, 1949в).

Близкими к круговым являются орбиты очень старых рассеянных скоплений, таких, как M 67 и NGC 188, относящихся к диску Галактики (Кинэн и др., 1973).

<< 7.2 Кинематические характеристики и галактоцентрические орбиты шаровых скоплений Галактики | Оглавление | 7.4 Пространственно-кинематические характеристики звездных скоплений и эволюция Галактики >>

|

Публикации с ключевыми словами:

звезды - Скопление

Публикации со словами: звезды - Скопление | |

См. также:

Все публикации на ту же тему >> | |